Attention, je ne prétends pas du tout être un exemple dans le domaine, j’ai une expérience parmi d’autres, n’hésitez pas à faire vos propres tests et à me faire part de vos retours dans les commentaires.

Pourquoi le luxembourgeois ?

Pourquoi un article sur le fait d’apprendre le luxembourgeois en particulier et non sur le fait d’apprendre une langue en général ? Le luxembourgeois vient avec quelques petits défis en plus pour les francophones comme moi :

- Il est tout à fait possible de travailler ou de vivre au Luxembourg en étant très peu exposé à cette langue, c’est ce que j’ai fait pendant les 12 premières années de ma carrière. J’ai eu très peu de collègues luxembourgeois, et on échangeait généralement en français ou en anglais.

- Les luxembourgophones natifs sont des gens très sympa et basculent directement dans une autre langue comme le français ou l’anglais si leur interlocuteur a un gros accent et peine à aligner les mots, ce qui facilite la communication mais limite pas mal l’effet d’immersion. (cf. ce mème)

- Bien que territoire sur lequel le luxembourgeois est parlé est plutôt limité, il existe de nombreuses variations du luxembourgeois, que ce soit en terme d’accent, de prononciation ou même parfois de tournures de phrase. Le luxembourgeois “standard” est celui qui est parlé dans la capitale et que l’on peut apprendre en cours du soir, mais il n’empêche qu’on doit être capable de comprendre les principaux accents et variantes. L’app “Schnëssen” et l’atlas des variations sont deux projets très intéressants pour prendre conscience de ces variantes.

- Il y a à mon avis encore trop peu de médias qui publient du contenu en Luxembourgeois, ça pourrait être sympa d’avoir un peu plus de diversité dans les sources de contenus.

Prendre des cours

La première étape pour bien démarrer est à mon avis de prendre des cours. De nombreuses organisations fournissent ce genre de cours, que ce soit au Luxembourg ou en France.

En France, j’étais passé par le GRETA Lorraine, mais leur offre était plus limitée que ce qu’on peut trouver au Luxembourg. La prof était très compétente, mais il me semble qu’elle ne parlait pas totalement le luxembourgeois standard, ce qui n’est pas très grave, mais c’est assez déroutant quand on débute.

Elle disait notamment “Fënschter” pour fenêtre à la place de “Fënster”, qui venait probablement du “Platt” ou elle avait peut-être de la famille venant de la Moselle luxembourgeoise, who knows?

Il me semble qu’il n’y avait qu’une seule classe, pas de niveaux. Je ne recommande cette option que si vous n’avez vraiment pas de possibilité de prendre des cours au Luxembourg.

Vous pouvez trouver des cours semblables dans les communes luxembourgeoises, mais le fait qu’il n’y ait pas de groupe de niveau rend la progression difficile.

Au Luxembourg, je recommande l’Institut National des Langues (INL), ce sont de loin les meilleurs cours que j’ai eu. Sans prendre de cours, point de salut. On peut essayer de lire des livres ou d’utiliser des apps, mais à mon avis cela vient juste en complément d’un cours. Ce qui est très bien avec l’INL c’est qu’il y a des cours pour tous les niveaux, du A1 totalement débutant au C1. L’INL permet aussi de passer des certifications qui sont reconnues, notamment par l’État. J’ai passé la certification pour le niveau B2 à l’INL et je m’en suis servi lorsque j’ai postulé à l’État.

L’INL propose notamment des cours sur la pause déjeuner et le soir, ce qui est pratique quand on travaille. Quand on n’est pas débutant et que l’on souhaite démarrer à l’INL, on doit passer par un court interview avec un.e prof. Cela garantit que le cours dans lequel on démarre aura un niveau adapté à nos besoins. L’expérience globale de l’INL est vraiment top, il y a même une cantine au sous-sol.

Si je dois retenir un seul point noir dans tout cela, c’est le processus d’inscription, digne de l’achat de tickets de concerts en ligne. Il faut se renseigner sur la date et l’heure d’ouverture, être devant son ordi au bon moment et ensuite rafraîchir la page régulièrement jusqu’à parvenir à s’inscrire. Mais c’est le prix a payer pour avoir des cours de qualité et financièrement abordables. J’espère qu’ils découvriront un jour le concept de haute disponibilité :)

Sur le principe, j’aimerais bien y retourner pour reprendre des cours et passer le niveau C1, qui se résume par : “A ce niveau vous êtes capable d’utiliser la langue de façon efficace et souple.” Mais si je me souviens bien, les cours C1 sont très orientés sur l’étude de textes littéraires, et je ne sais pas trop si ça va m’intéresser.

Et les boites privées alors ? J’ai fait des progrès bien moins rapides avec certaines boites privées qu’à l’INL et pour un prix bien plus élevé. Un des seuls avantages que j’y voyais était que le prof se déplaçait dans mon entreprise et donnait des cours à un petit groupe. Je n’en ai donc pas à recommander, mais nul doute que certaines doivent bien faire le job.

Les références

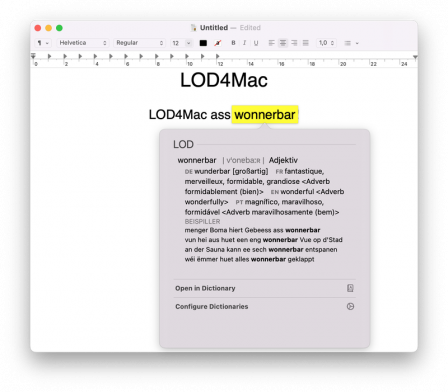

Pour apprendre une langue, il est nécessaire d’avoir accès à un dictionnaire de qualité. Au Luxembourg, le dictionnaire luxembourgeois officiel s’appelle LOD (Lëtzebuerger Online Dictionnaire, dictionnaire en ligne luxembourgeois) et est géré par un organisme public, le ZLS (Zentrum fir d’lëtzebuergesch Sprooch, centre pour la langue luxembourgeoise), et les personnes qui y travaillent sont des scientifiques, linguistes, lexicographes, etc. Cela garantit à mon avis un bon niveau de qualité par rapport à d’autres dictionnaires gérés par des académiciens, qui ne sont pas des scientifiques.

Je vous déconseille vraiment les dictionnaires papier que vous pourriez trouver, la plupart ne sont pas à jour, rien de tel que LOD.

J’utilise régulièrement LOD, par exemple pour me souvenir du genre de certains noms ou pour trouver la définition de mots que je ne connais pas. Je suis un grand fan de ce dictionnaire, depuis longtemps.

ZLS fournit ses données en open data. Sur cette base j’ai pu développer un dictionnaire luxembourgeois intégré dans MacOS, LOD4Mac. L’intérêt de ce dictionnaire est de pouvoir accéder très rapidement à la définition d’un mot, via un appui fort sur le trackpad et ceci dans n’importe quelle application.

Malheureusement le format d’export a changé, il va falloir que j’adapte mon code pour pouvoir mettre à jour le dictionnaire pour Mac à partir de leur nouvelle API. Si quelqu’un veut m’aider sur ce sujet, je suis preneur.

Si vous rencontrez des mots dans certains textes qui ne sont pas disponibles dans LOD, vous pouvez consulter les dictionnaires historiques. Il faut juste faire attention au fait que l’orthographe a évolué entre temps et prendre les informations avec des pincettes, vu que les définitions ne sont pas encore incluses dans LOD.

L’équipe de ZLS propose aussi un correcteur orthographique : spellchecker.lu. Cet outil est vraiment indispensable pour améliorer la qualité de vos textes. Il vérifie essentiellement l’orthographe des mots ainsi que la règle du n. L’outil serait vraiment parfait s’il supportait une correction grammaticale même basique, par exemple en permettant de vérifier les genres ou les accords, mais le service qu’il rend est déjà très grand.

ZLS édite aussi des documents de référence sur les règles d’orthographe. Personnellement je n’utilise pas ces documents, car je considère que je n’en ai pas le niveau. J’ai appris le luxembourgeois avec une ancienne orthographe, il me semble. Je me mets à jour progressivement en vérifiant l’orthographe de certains mots sur LOD ou avec le spellchecker et dans la vie de tous les jours ça me suffit. J’ai remarqué que nombre de mes interlocuteurs ne sont pas passés à la dernière orthographe et j’ai l’impression que les luxembourgeois sont plus tolérants aux variantes orthographiques que les francophones par exemple. Quand on pratique une langue qui n’est pas notre langue natale, il me semble illusoire de viser une orthographe parfaite, par contre rien n’interdit d’utiliser des outils automatisés comme le Spellchecker.

Pour la grammaire par contre, je l’ai principalement apprise en cours. J’ai un peu utilisé cette grammaire, mais très ancienne, non officielle et apparemment contient des erreurs.

J’espère que ZLS a un projet de grammaire dans les cartons !

La presse

En plus des cours, on peut essayer de lire régulièrement et d’écouter du luxembourgeois pour progresser. Les deux médias qui produisent la plupart des contenus en luxembourgeois sont la radio publique 100,7 et la radio et télé RTL Lëtzebuerg. Les deux ont un site internet avec du contenu en luxembourgeois. Pour améliorer sa compréhension orale, j’ai trouvé cela plus simple quand je débutais d’écouter 100,7 que RTL. J’ai l’impression que les speakers de 100,7 font plus d’effort pour avoir une prononciation parfaite et ont aussi un débit un peu plus lent que les animateurs de RTL. Un autre avantage de 100,7 est que cette radio est totalement financée par l’État et n’a pas de pub. Je me réveille tous les matins avec les infos de 100,7.

Le journal télévisé de RTL est aussi très bien fait. Vous pouvez retrouver chaque jour sur leur site la vidéo de chaque reportage accompagnée d’une transcription textuelle. Cela peut vous permettre par exemple de regarder la vidéo et si vous n’avez pas tout compris, de lire l’article.

Dans mon lecteur de flux RSS (oui je sais c’est old school), j’ai les flux de ces deux sites ainsi que de Wikipedia en Luxembourgeois :

Pourquoi suivre les nouveautés de Wikipedia en luxembourgeois ? Le contenu est assez diversifié, bien écrit et vous avez la possibilité de voir l’article dans votre langue natale pour vérifier votre compréhension.

les podcasts

Quelques émissions de 100,7 et RTL sont disponibles sous forme de podcasts. Au moment d’écrire ces lignes, je vois 11 émissions dans le canal “100,7” et 45 émissions dans le canal “RTL Lëtzebuerg” sur Apple Podcasts.

Depuis qu’ils ont refait leur site, certaines émissions de 100,7 ne sont plus très faciles à retrouver dans la médiathèque. Il y avait par exemple une émission sur les curiosités de la langue luxembourgeoise (“Kuriositéiten aus der lëtzebuerger Sprooch”) animée par des linguistes et autres expert.e.s qui travaillent au ZLS et c’était vraiment super intéressant. Vous pouvez retrouver certains articles en utilisant la recherche sur le site de la ratio 100,7.

Personnellement j’écoute régulièrement :

- Am Bistro mat der Woxx, par l’hebdomadaire Woxx, qui commente avec les journalistes certains de leurs articles récemment publiés

- IGEL Inklusioun ganz einfach liewen, par Sascha Lang sur le handicap au Luxembourg

Mes centres d’intérêts ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres, n’hésitez pas à fouiller dans les podcasts proposés par RTL et 100,7 pour trouver ce qu’il vous plaît.

Les apps

Point de Duolingo pour apprendre le Luxembourgeois. J’ai utilisé à une époque Memrise pour entretenir mon vocabulaire, mais cette app a apparemment décidé de laisser tomber le luxembourgeois. Une des apps qui fait apparemment bien le job est LLO de l’INL, mais je ne l’ai pas trop utilisée, à part pour faire un test de niveau et voir que je n’avais pas trop régressé depuis la fin des cours. J’ai entendu beaucoup de bien sur ses contenus, mais par contre l’app en elle-même semble perfectible.

Pour le vocabulaire, il est possible de se créer des “flashcards” et de les réviser avec une app style “Anki”. Ça fait partie de mes plans, mais je n’ai pas encore essayé.

Les bouquins

Si vous cherchez un bouquin pour démarrer, j’avais trouvé “Learn Luxembourgish” assez bien fait à l’époque. Ça vous dépannera pour le niveau A1, mais ensuite il faudra prendre des cours.

Si vous chercher des livres à lire en plus des cours, cela peut être sympa pour améliorer votre vocabulaire mais il est assez complexe de trouver des bouquins à lire quand on apprend une langue qui ne soient pas des livres pour enfants. Pour certaines langues on trouve des livres classés par les niveaux du référentiel européen, j’avais essayé pour l’allemand, mais sans grand succès. À l’INL, on nous avait proposé de lire de petits livres de la série Smart Kremart. Ils sont très petits, hyper courts, une trentaine de pages, mais pas nécessairement super simples à lire.

Les collègues m’ont déjà dit que je devrais essayer de lire le Reenert qui est un classique du XIXe siècle. En 2022 est sortie une version adaptée à la nouvelle orthographe, cette version me semble la plus appropriée, je ne suis pas certain d’être capable de déchiffrer le texte original.

Je viens de commencer la lecture de “Fassad a Substanz” de Joël Adami, je vous en dirai des nouvelles.

Si vous avez des recos de bouquins, n’hésitez pas à les partager en commentaire.

Films et séries

La première série télé qu’on a regardé dans des cours à l’INL c’était Routwäissgro. Je trouve cette série vraiment cool, il s’agit d’une série documentaire. Le nom signifie Rouge-blanc-gris, un peu comme les couleurs du drapeau luxembourgeois mais avec du gris pour montrer que le point de vue est nuancé. Il s’agit de reportages dans lequel il n’y a pas de commentaire audio, on suit en général une ou plusieurs personnes qui font partie de la société luxembourgeoise dans leurs activités. Je trouve ça vraiment très bien fait.

La série luxembourgeoise la plus connue est Capitani, qui est sortie sur Netflix. Le scénario en soi ne me parle pas trop, la série a l’avantage d’avoir une VO en luxembourgeois et de se passer au Luxembourg. J’ai regardé quelques épisodes, mais je n’ai pas vu la fin. À noter qu’il y a eu une polémique sur le casting de la saison 2 qui était basé sur des stéréotypes racistes.

Lorsque j’étais à l’INL est sorti le film “Superjhemp retörns” au cinéma, nous sommes allés le voir avec la classe. Superjhemp est un superhéros parodique luxembourgeois. Le film est une comédie familiale plutôt bien réalisée, les dialogues ne sont pas trop compliqués, bref, j’ai bien aimé.

Un des premiers films luxembourgeois qu’un ami m’a recommandé, c’est “Troublemaker”, qui est un film culte pour toute une génération. J’ai vraiment bien aimé (je ne suis pas critique de cinéma, vous l’aurez remarqué), par contre il y a quand même pas mal de scènes en allemand.

Pratiquer

Pour progresser, à partir d’un certain moment (vers le niveau B1), il faut vraiment pratiquer. Il faut parler avec des gens. Cette partie-là était pour moi la plus difficile car je n’avais pas confiance dans mon niveau pour réussir à m’exprimer convenablement. Un des déclics que j’ai eu, c’est de me dire que je n’étais pas capable de discuter de tout, mais j’avais suffisamment de vocabulaire pour parler de travail au travail. Un autre avantage de cette approche est que l’on connait le contexte et en général on maitrise son sujet. J’ai donc commencé par écrire certains mails au boulot en luxembourgeois et à recevoir les réponses de mes interlocuteurs. Le mail est assez cool, car on a le temps de rédiger, de se relire, etc. Ce que je n’avais pas prévu, c’est que certains de mes interlocuteurs allaient prendre le téléphone pour me répondre :) Mais ça s’est globalement bien passé.

Chez mon ancien employeur, on avait aussi un genre de “stand-up meeting” une fois par semaine, au cours duquel chaque équipe présentait aux autres équipes en quelques mots ce qu’elle était en train de faire. Cette réunion se déroulait en luxembourgeois et ceux qui ne le parlaient pas, parlaient dans leur langue. J’ai commencé par préparer mon texte à l’avance, puis uniquement quelques mots clés et vers la fin, je faisais ça en mode improvisation.

Les discussions informelles sont beaucoup plus difficiles car elles demandent un vocabulaire bien plus diversifié. En fonction du contexte, si par exemple vous êtes dans un environnement bruyant et que la discussion est animée au sein d’un groupe, il peut être difficile de suivre. On peut donc essayer de faire du “chit chat” avec une seule personne, dans un environnement calme pour commencer.

Quels sont les autres endroits dans lesquels vous pouvez pratiquer ? Dans le contexte où vous êtes un client, les vendeurs ne peuvent pas trop vous envoyer balader. Le marché de Luxembourg-ville est pas mal pour ça et normalement vous aurez vu en cours le vocabulaire de base des fruits et légumes. Certains risquent de vous parler en allemand par contre, ne soyez pas surpris. Dans le même genre mais un peu plus tricky, il y a la pharmacie. Si vous ne comprenez pas les explications qu’on vous y donne, c’est un peu plus gênant. Sinon j’ai déjà discuté en luxembourgeois dans un magasin de vélo, mais j’atteins vite mes limites de vocabulaire. Dans un contexte tout à fait différent, vous pouvez aussi essayer d’échanger avec les administrations publiques en luxembourgeois. Quand on est frontalier, cela n’arrive pas trop fréquemment, mais en tant que résident, il y a de nombreuses occasions où vous devrez par exemple contacter la commune. Si votre vie ne dépend pas de cet échange, n’hésitez pas à le faire en luxembourgeois.

Café des langues

Le concept du café des langues est de se réunir avec d’autres personnes qui veulent pratiquer une ou plusieurs langues et on peut y discuter de tout, rester le temps que l’on veut, etc. À chaque table, une langue est définie et les gens discutent entre eux. J’ai participé à 3 cafés des langues différents :

- un organisé par l’INL en dehors des cours dans leurs locaux ;

- celui du Club Polyglotte ;

- le Poterowend organisé par le Théâtre National du Luxembourg, mais je crois que ça n’existe plus depuis le Covid.

Il en existe plein d’autres, il suffit de chercher sur Internet. Souvent les communes en organisent. Comme l’offre est assez développée, n’hésitez pas à changer si le café des langues que vous avez choisi ne vous convient pas.

Psychologie de comptoir

Quand vous apprenez une langue, on ne vous apprend pas à apprendre. On ne vous apprend pas non plus en tant qu’adulte à gérer votre (dé-)motivation à apprendre. J’ai découvert quelques trucs qui peuvent sembler évidents, mais que je trouve important de rappeler :

- Votre progression ne sera pas linéaire. Il ne suffit pas d’enchaîner les heures de cours pour que le niveau augmente automatiquement. Vous allez parfois atteindre des plateaux et il ne faudra pas s’inquiéter si vous avez l’impression de ne plus progresser pendant un certain temps. C’est normal et ça fait partie du processus.

- À partir d’un certain stade, vous ne progresserez que si vous parlez régulièrement avec des gens. Pour cela, trouvez des gens de confiance avec qui discuter me parait important.

- Quand vous allez discuter avec des natifs, certains vont vouloir vous corriger votre prononciation ou vos fautes. Sachez rester cool avec ça, il ne faut pas dramatiser et accepter ce feedback. Vos interlocuteurs veulent vous aider.

- L’ambiance de la formation pour adulte est très différente de l’école. Les profs sont très sympa, ils sont là pour vous faire progresser et vous encouragent, rien à voir avec l’ambiance du lycée ou des études supérieures.

- Il faut vraiment pratiquer régulièrement une langue si on ne veut pas la perdre. Le retour de congés, quand on n’a plus parlé depuis 2 semaines, peut être difficile. Si vous continuez de lire la presse ou d’écouter la radio, je trouve que ça limite la casse.

- J’ai parlé en intro de ce qui fait que le luxembourgeois est une langue complexe à apprendre, je vais maintenant vous donner le joker ultime : ne pas avoir honte de placer un mot de français ou d’anglais dans une phrase si on ne le connait pas en luxembourgeois. Ne pas buter dessus, faire cela naturellement, ça passe ! Il est toujours possible d’aller regarder plus tard dans un dictionnaire quel est le mot exact. Bien entendu, comme tout joker, il ne faut pas en abuser, mais à petite dose, c’est une béquille plutôt pratique.

Conclusion

J’ai commencé à prendre des cours en 2015 sans rien connaitre de cette langue, et j’ai eu mon diplôme B2 en 2019. Il m’a fallu un peu moins de 5 ans de cours du soir pour y arriver. En 2020, j’ai démarré un nouveau job dans lequel on parle 90% du temps en luxembourgeois. Le niveau B2 était tout juste suffisant et j’ai encore énormément appris depuis. Je ne pense pas que mon niveau d’expression se soit vraiment amélioré, mais je suis beaucoup plus fluide et à l’aise dans des situations variées. Je ne deviendrai jamais un locuteur natif, et je risque de ne jamais perdre mon accent français, mais ça me va comme ça.

J’espère que cet article vous aura donné quelques pistes pour progresser en complément de vos éventuels cours. Comment ça, vous n’êtes pas encore inscrits ?! ;-) Si vous souhaitez plus de détails sur certains points, n’hésitez pas à m’en faire part dans les commentaires. Pour le reste, c’est maintenant à vous de jouer !

Remerciements

E grousse Merci à Clarissa, à Hellgy et à Clawfire pour leurs relectures bienveillantes et leurs idées sur ce texte.